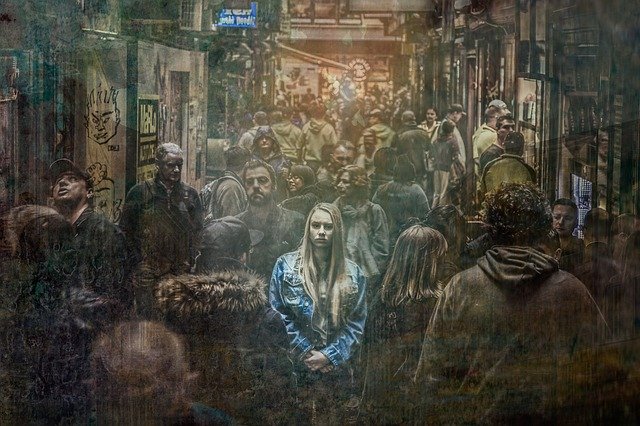

道端で人が横たわっており、人だかりができています。

しかし、誰も救急車を呼ぼうとしていません。

このとき、人びとの心の中では以下のような考えが頭に浮かんでいると考えられます。

- 誰か道に横たわってるけど、誰も深刻そうじゃないし、大したことじゃないのかな?

- 自分以外にもこんなにたくさん人がいるんだから、誰かやってくれるだろう。

- 助けた方が良いんだろうけど、こんなに人が居る前で適切に助けられなかったら嫌だな。

このように人は周りにたくさんの人がいることによって、人助け行動が抑制されることがあります。

これを傍観者効果と言います。

この記事では、傍観者効果とは何かを説明し、傍観者効果が生じるメカニズムを分かりやすく解説します。

人助けを抑制する「傍観者効果」とは?メカニズムを分かりやすく解説

人が他者を助けようという時に足かせとなるのが、周りの人の存在です。

自分と助けが必要な人だけの状況なら、高い確率で援助行動が出来るのに、周りに人が多ければ多いほど、援助行動が出来なくなります。

周囲に人がいると「誰か他の人が助けるだろう」「周りの人が助けに入らないんだから、大した状況じゃないのかな」と考えてしまい、援助行動を行いにくくなるからです。

これを「傍観者効果(英語:Bystander Effect)」と呼びます。

傍観者効果はアメリカの心理学者ラタネ,B.とダーリー,J.M.が提唱しました。

彼らが行った実験をご紹介します。

ラタネとダーリーの集団心理に関する実験

ラタネとダーリー(1970,竹村・杉山訳)は「傍観者効果」を実験で発見しました。

内容は以下の通りです。

- 実験に参加する大学生は、マイク付きのヘッドホンを渡され、別室にいる別の参加者と生まれ育った環境について話す

- 実験者は話の内容に影響が出ないよう、内容は聞かないと伝えられる

- マイクは順番に2分づつスイッチが入り、交互に話す

※実際は参加者の大学生以外に参加者はおらず、マイクからは録音された音声が流れるだけなのですが、参加者の大学生は知りません。

実験が始まるとすぐに、マイクから別室に居ると思っている参加者が発作に苦しむ声が流れてきます。

参加者の大学生は、実験者はこの会話を聞いてないと思っているので、急いでこの緊急事態を伝えなければと考えます。

そのときの助けを呼びに行くため、個室から出る時間を計測しました。

傍観者効果を調べる為に、以下の3つのグループに分けられました。

- 大学生たちの会話を聞いている傍観者が0人と伝えられるグループ

- 傍観者が1人と伝えられるグループ

- 傍観者が4人と伝えられるグループ

個室から出る時間を計測したところ、

傍観者0人と伝えられたグループが最も早く、次いで1人、4人となりました。

つまり、傍観者の存在が援助行動を抑制してしまい、援助行動に移るまでに時間がかかってしまったと考えられます。

傍観者効果を引き起こす3つの要因

自分しか助けられる人がいない場合は助けるのに、自分以外にたくさんの人がいると、誰も助けに行かなくなってしまう「傍観者効果」はなぜ起こるのでしょうか。

それは大きく分けて3つの理由が考えられています。

「多元的無知」:そんなに深刻な状況じゃないのかな?

ラタネとダーリーの実験で傍観者が多いほど援助行動が起こりにくかったのには、多元的無知も影響していると考えられます。

「多元的無知(英語:pluralistic ignorance)」とは、他者の真意を正確に推測できないために、実際とは違う認識が共有されていると思い込んでしまうことです。

実験でいうと、「4人も傍観者がいて、行動しないんだからきっと大したことないんだ」と思い込んでしまうということです。

「責任の分散」:自分以外の誰かがやってくれるだろう

周りに人がいると、「助けにいくのは自分でなくても良いかな」と考えることがあります。

これを責任の分散と言います。

実験でいうと、「傍観者がいるんだから、誰か気付いて助けに行くだろう」と思い込んでしまうことです。

「評価懸念」:人前できちんと助けられなかったらどうしよう

周囲に人がいるが故に、適切な援助方法が思い浮かばない場合、何とか助けてみようとは思いにくくなり、失敗した時のことを考えてしまいます。

これを評価懸念と言います。

実験でいうと、「傍観者が見ている中でちゃんと助けられなかったら嫌だな」と考えることです。

他人と協力することに関する研究では、他者と協働することで一人一人の作業量が低下する「社会的手抜き(リンゲルマン効果)」も有名です。

【社会的手抜き(リンゲルマン効果)についてはこちらの記事をご覧ください。】

傍観者効果の対策

ここでは、どうすれば傍観者効果を打破し、援助行動を促進することができるのかを解説します。

状況の「曖昧さ」を払拭する

傍観者効果は「助けが必要な状況ではないのではないか」「自分に助けられるだろうか」といった状況の不確定さ・曖昧さが生み出していると言えます。

そのため、助けが必要です!と緊急事態であることを確信をもって伝えることで傍観者効果を防ぐことができると考えられています。

救命講習で「誰か○○」ではなく、「あなた○○」と言うのは責任の分散を防いでいる

学校や運転免許を取る時に、救命講習を受けると思います。

誰かが倒れているのを発見した際に、その人の意識・呼吸の有無を確認し、必要であれば、周りの人に救急車を呼ぶようお願いします。

このとき「誰か119番通報をお願いします!」ではなく、「あなた119番通報をお願いします!」と言うように習います。

その理由は、1分1秒を争う状況で「誰か呼んでくれるだろう」とみんなが思って、すぐに救急車を呼ぶことが出来ないという事態を防ぐために、「あなた」とピンポイントで指名することで責任の分散を防いでいるからです。

最後に

これは余談ですが、一刻を争うような緊急事態において、女性の方が男性よりも生存率が低いそうです。

それは女性が倒れていても、「人工呼吸をしていいのか分からない」とか「心臓マッサージの時、服をずらしていいのか分からない」と言った心理が働くからだそうです。

確かに、男性からしたらちょっと気が引けますが、命がかかっている場面ではそんなことを言ってらんないですよね。

こういった人の心理を学んでおくことで助けられなったという状況を減らせると思います。

【あわせて読みたい】

【参考文献】

▼このブログを応援する▼

1.人助けを抑制する「傍観者効果」とは?メカニズムを分かりやすく解説

2.傍観者効果を引き起こす3つの要因

3.傍観者効果の対策

4.最後に