私たちは日常生活の中で、無意識的に学習心理学に基づく知見を応用しています。

例えば、イヌに芸を仕込もうと餌で特定の行動をする頻度を増やしたり、子どもの成績を伸ばそうとテストで良い点数を取ったらご褒美を上げたりは、普段から行っていると思います。

実はこれらの行動は学習心理学における「古典的(レスポンデント)条件付け」「オペラント条件付け」と呼ばれるものです。

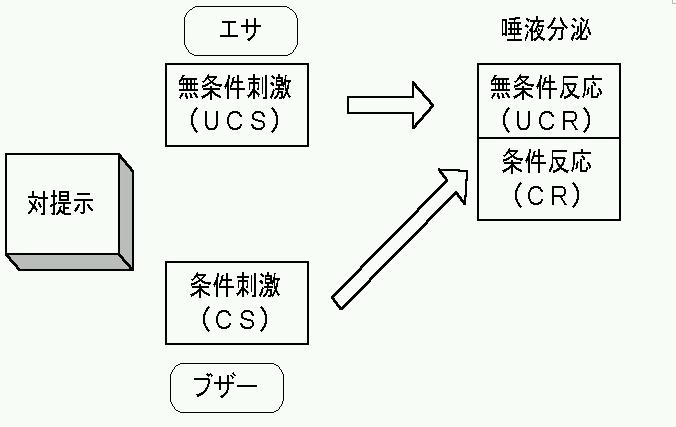

古典的(レスポンデント)条件付けの代表例が「パブロフの犬」の実験です。

空腹のイヌに餌を与えると唾液を出します。

餌を与える前にメトロノームの音を聞かせるのを繰り返すと、メトロノームの音を聞くだけで唾液が出るようになるという実験です。

あなたもどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか?

そんな意外と身近な古典的条件付けとオペラント条件付けを分かりやすく解説していきます。

なお、この記事は以下の著書を参考に執筆しています。

古典的(レスポンデント)条件付けとは?

空腹のイヌに餌を与えると唾液を出します。これは「唾液反射」と呼ばれる生まれながらにして既に備わっている反応である*生得的行動(無条件反射)です。

つまり、「餌」という唾液分泌を起こさせる「無条件刺激」に対する「無条件反応」として、唾液が出るのです。

ここでこのイヌに、餌を与える前にブザーの音を聞かせてみます。

「ブザーの音→餌を与える→唾液分泌」という手順を繰り返し行うと、そのうちブザーの音を聞いただけで唾液を出すようになります。

このときのブザーの音を「条件刺激」といい、それによって誘発された反応(この実験では唾液分泌)を「条件反応」といいます。

「パブロフの犬」の実験で有名なロシアの生理学者イワン・パブロフ(Ivan Petrovich Pavlov)は生得的行動である無条件反射(餌を与える→唾液分泌)に対して、学習によって習得した「ブザーの音→唾液分泌」の関係を*習得的行動(条件反射)と呼びました。

このように最初は反応を誘発しなかった中性刺激(この実験ではブザーの音)が、餌との*対呈示によって、反応を引き起こすようになることを古典的(レスポンデント)条件と呼びます。

古典的条件付けはほとんどすべての動物で生じる学習のしくみで、反射だけではなく求愛行動や攻撃行動のような本能的行動に基づいて形成されることもあります。

生得的行動‐人間を含めた動物が遺伝によって、すでに決まっている行動

(例) 大きな音がしたら驚く(驚愕反射)

習得的行動‐生まれ持った行動ではなく、経験・学習によって獲得した行動

(例) 「心理学」と聞いて、「心を読まれそう」というイメージを抱く

対呈示(ついていじ)‐無条件刺激と中性刺激を一組として体験させること

消去手続きと拮抗条件付け

条件付けによって形成した反応を消したり、減らしたりすることも可能です。

消去手続き

消去手続きは条件刺激(ブザーの音)を単独で提示して、無条件刺激(餌)を呈示しないという手続きです。

消去手続きの結果、条件反応(ブザーの音→唾液分泌)が消える、または減っていきます。

拮抗条件付け

拮抗条件付けは条件反応と競合するような反応を新しい条件付けによって形成するという方法です。

たとえば、「電撃」という恐怖反応を引き起こす無条件刺激に、「メトロノームの音」という中性刺激を対呈示して、「メトロノームの音→恐怖反応」という条件反応を形成しました。

その後、電撃の代わりに「餌」をメトロノームの音と対呈示すると、「メトロノームの音→恐怖反応」という条件反応は速やかに消失します。

拮抗条件付けは恐怖症などの治療で実際に応用されています。

お笑い芸人によるテレビCMは「高次条件付け」

高次条件付けはすでに形成された条件付けをもとに、また新たな条件付けを形成することです。

美男美女を見ると生得的に「快」という感情が湧きおこると仮定すると、ある商品(条件刺激)を美男美女のタレント(無条件刺激)が紹介することは古典的条件付けだと言えます。

では、お笑い芸人のテレビCMはどうでしょうか?

こう言ったら失礼かもしれませんが、お笑い芸人の中には美男美女ではない人もいます。

つまり、初めはお笑い芸人→快感情という反応は起こりません。

しかし、お笑い芸人が舞台やテレビでネタを披露して、ウケると好感を持たれるようになります。

「お笑い芸人→面白いネタ→快感情」という古典的条件付けです。

好感を持たれるようになったお笑い芸人がテレビCMで商品を紹介すると、「商品(条件刺激2)→お笑い芸人(条件刺激1)→面白いネタ(無条件刺激)→快感情」という条件付けになります。

日常生活では、単なる古典的条件付けよりも高次条件付けの方が多いです。

オペラント条件付けとは?

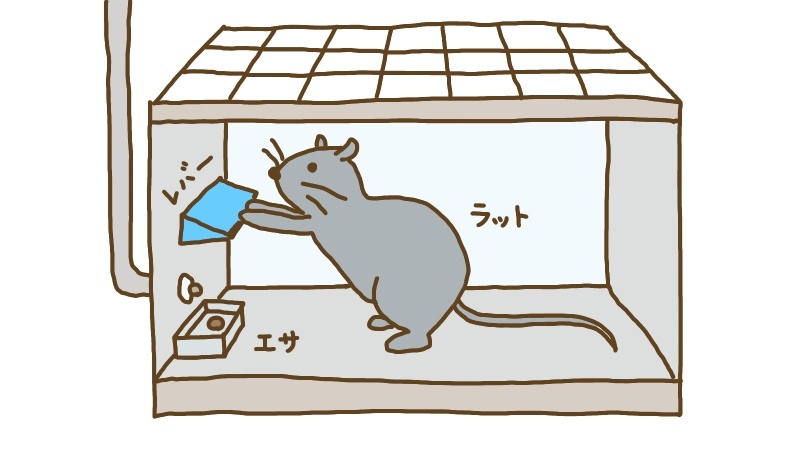

箱に入れられたラットがたまたまレバーを押すと、餌が出てきて餌にありつけたという体験をすると、ラットがレバーを押す行動の頻度は高くなっていきます。

これをオペラント条件付けといいます。

オペラントは操作(英語:operation)に由来する言葉です。

ラットがレバーを押して餌が出てくるということは、言い換えるとラットが自分を取り巻く環境を変化させたということになります。

オペラントは「反応の環境を変化させる操作的な機能」を強調した言葉です。

ちなみに上の画像の装置を「スキナー箱」といいます。

スキナー箱はアメリカの心理学者で行動分析学の創始者バラス・スキナー(Burrhus Frederic Skinner)によって開発されました。

行動を増やしたり減らしたりする「強化子」と「弱化子」

上記のラットの実験では、「餌」が出てきたことによって、「レバーを押す」という行動が強化されました。

この場合の「餌」のように、ある行動の結果として出現することによって、その行動を強化する刺激のことを「強化子」と呼びます。

一方で、行動をした結果によっては、その行動を起こす頻度が減ることもあります。

例えば、「友達にいたずらをしたら、先生に怒られて、いたずらをしなくなった。」場合などです。

このケースの「先生に怒られる」のように、行動を起こす頻度を減らす(弱化)刺激のことを「弱化子」と呼びます。

オペラント行動の4つのパターン

オペラント行動のパターンは、①「結果として何が行ったのか?」、②「行動の頻度は増えた?減った?」という組み合わせで見ると、以下の4つのパターンに分類できます。

正の強化

「正の強化」はある刺激が提示されることで、行動の生起頻度が増えるという行動パターンです。

(例)レバーを押す→餌が出てくる→レバーを押す行動が増える

負の強化

「負の強化」は元々あった刺激が行動の結果としてなくなったり、弱まったりすることで、行動の生起頻度が増加する行動パターンです。

(例)(クラスメイトから悪口を言われる)→学校を休む→悪口を聞かなくて済むため、学校を休む頻度が増える

正の弱化

「正の弱化」はある刺激が提示されること、行動の生起頻度が減少する行動パターンです。

(例)友達にいたずらをする→先生に怒られる→いたずらをしなくなる

負の弱化

「負の弱化」は元々あった刺激が行動の結果としてなくなったり、弱まったりすることで、行動の生起頻度が減少する行動パターンです。

(例)家の壁に落書きをする→おやつを取り上げられる→落書きしなくなる

ちょっとややこしいので、4つのパターンを整理してみます。

まず、行動の前後でなかった刺激が出現する場合を「正の」、あった刺激がなくなる場合を「負の」と言います。

次に、行動の生起頻度が増える場合を「強化」、行動の生起頻度が減る場合を「弱化」と言います。

古典的条件づけとオペラント条件付けの違い

古典的条件付けとオペラント条件付けとは何なのかを説明してきましたが、ちょっと違いが分かりにくいかもしれません。

ここでは、それぞれの違いを説明していきます。

受動的か能動的か

1つ目の違いは「受動的」か「能動的か」です。

空腹なイヌにブザーの音や餌を与える古典的条件付けでは、イヌは提示されたものに対して「受動的に」唾液分泌という反応をしました。

一方、オペラント条件付けでは、スキナー箱に入れられたラットが自発的にレバーを押すという「能動的な」条件付けです。

冒頭での例で使った子どもの成績を伸ばそうとテストで良い点数を取ったらご褒美をあげるのは、子どもが自発的に勉強する頻度を高める「オペラント条件付け」です。

このようにオペラント条件付けは報酬で行動の頻度を高めたり、逆に悪戯する子どもはるという罰を与えることで悪戯の頻度を低めたりと、能動的な行動の頻度をコントロールします。

随意か不随意か

2つ目の違いは「随意」か「不随意」かです。

古典的条件付けによる反応は、動物が遺伝によって生得的に備わっている行動(唾液反射、驚愕反射など)によって引き起こされる自分自身ではコントロールできない不随意反応です。

一方、オペラント条件付けによる反応は生得的行動とは関係なく、自発的に行う、言い換えると自分自身でコントロールできる随意反応です。

【参考】

知育ノート「古典的・レスポンデント条件付けとオペラント条件付けとは?違いと例は?」

不安やうつの発生や維持のメカニズム

私たちが抱える不安やうつの発生と維持のメカニズムはレスポンデント条件付けとオペラント条件づけで説明できます。

レスポンデント条件づけによる不安やうつの発生メカニズム

学校や職場(条件刺激)に行くと、怒られて(無条件刺激)不安になる(無条件反応)ということが何度かあり、そのうちに学校や職場へ行こうとするだけで不安になる(条件反応)ようになった。

オペラント条件づけによる不安やうつの維持メカニズム

学校や職場へ行こうとすると不安になる(弱化子)ので、頻繁に休むようになった。(負の強化)

このように問題行動の発生と維持のメカニズムをレスポンデント条件づけとオペラント条件づけで説明するモデルを「2要因理論」といい、O.H.モウラ−が提唱しました。

この理論によると、不安症は最初にレスポンデント条件づけによって、どうということのない刺激(中性刺激)が、上記で紹介したような条件性の不安(学校や職場へ行こうとするだけで不安になる)を誘発するようになります。

人や動物は不安を感じると、その不安の解消のために、その元となる刺激を回避するようになります(負の強化)。

この回避行動の結果、条件性の不安はいつまでたっても消えず、自然には癒えることのない不安症を生み出してしまうのです。

まとめ

古典的条件付けやオペラント条件付けは現代では、恐怖症や強迫性障害などの疾患に対する治療法や教育現場で応用されています。

意外と身近な学習心理学、興味がある方はぜひ勉強してみてください。

【あわせて読みたい】

【BlogPickerオススメ記事】

▼このブログを応援する▼

[…] 要するに、古典的条件付けは反射的な行動を学習させるのに対して、オペラント条件付けは自発的な行動を学習させるメカニズムです。12345 […]